(I)

En casi cualquier actividad humana que

nombremos, hay leyendas: personas que alcanzaron un nivel tan espectacular que quienes

las vieron en activo recuerdan sus proezas como si hubieran sucedido ayer

mismo.

“Permanecen” — cito a Borges —

“inmunes a la trágica erosión de los

años, libre su memoria de porosidad frente al olvido”.

Así, por nombrar un

ejemplo muy fácil, millones de aficionados al boxeo piensan que Mohamed Alí

sigue siendo “el más grande”, sin que importen los 44 años transcurridos desde

su último combate.

O, por poner otro ejemplo muy obvio, son incontables las personas que sonríen con desdén si se les pide que comparen cualquier voz actual con la voz de Elvis Presley, “el Rey”.

En ajedrez, la leyenda inmortal es Bobby Fischer.

En ajedrez, la leyenda inmortal es Bobby Fischer.

Jugó su última gran partida en 1972, pero ese pequeño detalle no es relevante para los incontables aficionados que lo consideran el mejor ajedrecista de todos los tiempos. ¿Quién más apropiado que él para dedicar otra entrada de "Así es la vida" a ese inabarcable laberinto llamado ajedrez?

Robert James Fischer nació el 9 de marzo

de 1943, en Chicago. Su madre, Regina Wender, y su padre, Gerhart Fischer, llevaban

vidas separadas desde 1940, de modo que llegar a la conclusión correcta es muy

fácil: Bobby creció con la figura de un padre ausente al que jamás conoció y

que en verdad ni siquiera era su padre. Creció con su hermana Joan, seis años

mayor que él, y con una figura materna muy fuerte, muy inquieta y muy vigilada

por el FBI: Regina es licenciada en Medicina con sobresaliente por la

Universidad de Moscú, sigue defendiendo tesis comunistas aunque ahora viva en

los Estados Unidos, habla con la misma fluidez inglés, alemán y ruso, se ha

instalado a vivir en una callejuela de Brooklyn, va a clases de español y se

relaciona cada vez más con hispanos. A ojos del FBI, todo un fichaje.

Es Joan quien un día sube a

casa con un pequeño ajedrez de juguete que le han regalado en la pastelería por

comprar una caja de dulces. Con el ajedrez viene incluido un librito de

instrucciones que resume el reglamento. Fischer, que aún no ha cumplido seis

años, señala las piezas y pregunta a su hermana: “¿Qué son esas cosas?”

Hay momentos que te marcan para siempre.

Si su hermana no hubiera entrado en la pastelería, Fischer no sería Fischer. El

ajedrez pasa a ocupar toda su mente: sus días transcurren en el más absoluto

silencio sin más compañía que el tablero y las piezas. Alarmada por el comportamiento

asocial de su hijo, Regina lo lleva a psiquiatría con nueve años recién

cumplidos. El informe dice: “Ahora mismo

no demuestra el más mínimo interés por nada que no sea el ajedrez, pero creemos

que con los años se le pasará la obsesión.”

No puede decirse que los psiquiatras

acertasen en su pronóstico. A los 14 años abandona el colegio; quiere

concentrarse en el ajedrez, el resto del universo le da igual. Con 15 obtiene

el título de Gran Maestro.

Con 17, dado que su madre y su hermana deciden cambiar

de aires, se queda a vivir solo en su pisito de Brooklyn; no le preocupa: participa

en tantos torneos que con lo que gana le llega para vivir. A los 20 años dice

esto: “Los días que dedico al ajedrez

menos de catorce horas, me siento fatal”. A los 21, descubre la manera de

que le envíen a EEUU los textos ajedrecísticos que se publican en la URSS, así

que aprende ruso en menos de tres meses para poder leerlos. Motivación, se

llama.

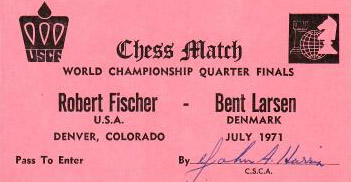

Tras haberse proclamado ocho veces

“Campeón de EEUU”, en 1971 llega la hora de la verdad: se clasifica para la

fase final del “Torneo de Candidatos”. Primero, deberá vencer a Taimánov; si le

gana, a Larsen; y si derrota a Larsen, a Petrossian. La élite de la élite.

Quien supere la criba, intentará quitarle el título al campeón, Spassky.

(II)

Taimánov llegó a Vancouver convencido de

que Fischer no tenía nada que hacer. Disponía de un gran equipo de analistas

mientras Fischer viajaba sin más apoyo que el viejo ajedrez de plástico que

llevaba a todas partes. Lo que demostraba, a juicio de Taimánov — hombre

maduro, serio, culto, concertista de piano —, que se iba a enfrentar a alguien

que en el fondo no era más que un niño.

Al final de las seis primeras partidas,

el niño había barrido a Taimánov con un marcador nunca visto a nivel de grandes

maestros: 6 a

0.

“Cuando

alcanzas a comprender qué está tramando Fischer con sus movimientos” —

dijo después Taimánov — “ya es tarde, ya

estás muerto”.

En Moscú se encendieron todas las luces

de alarma. Las más altas esferas del Kremlin activaron sus mecanismos: los

comisarios políticos convirtieron a Taimánov en un paria (incluso se le

prohibió volver a tocar el piano en público) y recordaron a Petrossian y a

Spassky que perder frente a un estadounidense es, siempre y en toda

circunstancia, inaceptable.

“Primero

tendrá que ganarle a Larsen”, dijo alguien. Tres meses después, en Denver, Larsen

sucumbía sin paliativos: 6 a 0 en seis partidas.

“Larsen

intentó cazarme con jugadas que debían parecerle muy raras, pero yo las tenía

todas analizadas de antemano. Todo lo que intentó, estaba en mi biblioteca mental

de posiciones conocidas y resueltas.” — explicó Fischer a un

asombrado grupo de ajedrecistas. En el fondo, él también era hijo de la escuela

soviética: todos los análisis que se publicaban en las revistas de ajedrez

soviéticas, quedaban grabados en su memoria con la fiabilidad de un disco duro.

“El

ajedrez que desplegó Fischer en las seis partidas que ganó a Larsen, fue más propio

de una computadora moderna que de un ser humano.” —

sentenció Kaspárov en 2007 — “Algunas de

las jugadas que hizo demuestran que en su memoria estaban perfectamente

archivadas miles de variantes. Eso explica que nunca tuviese problemas de

tiempo: jugaba tan rápido porque casi nadie era capaz de jugarle líneas que no

supiese.”

Petrossian, ex-campeón mundial, sintió

que el universo entero se le caía sobre los hombros. Cuando perdió con Spassky,

todó quedó en casa. La corona pasaba de un soviético a otro: un bonito titular

para Pravda. Pero perder contra Fischer era algo que no quería ni imaginar. Viajó

a Buenos Aires recordándose a sí mismo que era el rey universal de las murallas

defensivas. Le sirvió de poco: con Fischer perdió por seis y medio a dos y

medio.

“Jugar

contra Fischer es como estar en medio de una pesadilla y no poder despertar”,

dijo, tal vez con la esperanza de que los comisarios políticos se apiadasen de

él. Pero los comisarios políticos ya estaban concentrados en mentalizar a Spassky:

“Sólo quedas tú, camarada. A ver cómo te

portas.”

Boris Spassky era un perfecto caballero,

siempre afectuoso y cordial, que trataba a todo el mundo con una amabilidad y

una buena educación exquisitas y cuyo mayor placer en la vida consistía en

hacer regalos a amigos y familiares.

Aunque parezca contradictorio, al sentarse

frente a un tablero de ajedrez se transformaba en un asesino implacable. Sus

piezas no ganaban a las tuyas: las descuartizaban y luego las esparcían. Cada

mañana se entrenaba jugando una simultánea contra veinte tableros de primer

nivel, que se esforzaban a muerte porque sabían que ascenderían en el escalafón

soviético si alguno lograba ganarle; incluso arañarle un empate tenía premio. A

última hora, las autoridades soviéticas le obligaron a jugar contra la figura

emergente, Anatoly Kárpov, un joven enclenque que lo observaba todo con la

atención de un búho. Spassky le ganó sin necesidad de pisar el acelerador a

fondo y pidió que lo dejasen en paz, que ya estaba más que preparado para

enfrentase a Fischer.

(III)

La final se jugó en Reykiavik, la capital

de Islandia, cuyo aeropuerto colapsó ante la llegada casi simultánea de dos mil

trescientas personas. Tanto Spassky como Fischer declararon que aquello sólo

era ajedrez, que ganase quien ganase el mundo seguiría dando vueltas, pero los

periodistas presentaron la final al mundo como si fuese la guerra. URSS contra

EEUU. Guerra total. Guerra sin cuartel. Sobre todo, guerra psicológica. Tal vez

no eran conscientes de que en la guerra psicológica Fischer era el amo. No lo

hacía de forma consciente, pero su comportamiento excéntrico, esquivo e

imprevisible, su indiferencia ante las normas de etiqueta, su manera de andar a

zancadas de metro y medio, su exasperante capacidad para permanecer impasible y

mudo mientras la gente le hablaba, formaban un combinado que ponía nervioso a

todo bicho viviente. De hecho, los nervios de Spassky no superaron la prueba.

Primera partida. Fischer hace un movimiento completamente absurdo, que deja a todo el mundo “buscando el fantasma oculto en aquella jugada incomprensible”. Spassky piensa diez minutos sin cambiar el gesto, acepta la pieza que Fischer acaba de regalarle y gana la partida. Aparentemente, las cosas empiezan bien para Spassky, pero está tan extrañado por lo ocurrido que esa noche apenas consigue dormir tres horas. Tengamos en cuenta que solía decir: “Dormir bien es la mitad de mi entrenamiento.”

Segunda partida. Fischer no aparece. Se queda encerrado en su habitación del hotel. Envían a uno de los organizadores. “Está tumbado en la alfombra. Dice que está meditando.” Esto obliga a Spassky a pasarse una hora a solas frente al tablero, con todas las cámaras del mundo enfocando su rostro. Finalmente, el árbitro certifica la derrota por incomparecencia. El marcador decía que Spassky ganaba 2 a 0, pero esa hora esperando en vano — él era la encarnación de la puntualidad — le rompió los nervios.

Tercera partida. Fischer exige jugar en una habitación con aislante acústico. Los delegados soviéticos le dicen a Spassky que se niegue, que solo con eso ya tiene el título en el bolsillo, pero Spassky es un deportista honrado hasta el tuétano; no quiere ganar en los despachos, quiere ganar en el tablero. Juegan en la habitación aislada y Fischer, que lleva media vida rodeado de silencio, se concentra mejor y gana.

Cuarta partida. Fischer vuelve a llegar tarde. “Me estaba duchando. Me encantan las duchas de este hotel.”, dice. A Spassky le chirrían los dientes. Empate.

Quinta partida. Spassky, que está claramente muy nervioso, se mete en un lío gigantesco y acaba perdiendo.

Y llegó la sexta partida…

Primera partida. Fischer hace un movimiento completamente absurdo, que deja a todo el mundo “buscando el fantasma oculto en aquella jugada incomprensible”. Spassky piensa diez minutos sin cambiar el gesto, acepta la pieza que Fischer acaba de regalarle y gana la partida. Aparentemente, las cosas empiezan bien para Spassky, pero está tan extrañado por lo ocurrido que esa noche apenas consigue dormir tres horas. Tengamos en cuenta que solía decir: “Dormir bien es la mitad de mi entrenamiento.”

Segunda partida. Fischer no aparece. Se queda encerrado en su habitación del hotel. Envían a uno de los organizadores. “Está tumbado en la alfombra. Dice que está meditando.” Esto obliga a Spassky a pasarse una hora a solas frente al tablero, con todas las cámaras del mundo enfocando su rostro. Finalmente, el árbitro certifica la derrota por incomparecencia. El marcador decía que Spassky ganaba 2 a 0, pero esa hora esperando en vano — él era la encarnación de la puntualidad — le rompió los nervios.

Tercera partida. Fischer exige jugar en una habitación con aislante acústico. Los delegados soviéticos le dicen a Spassky que se niegue, que solo con eso ya tiene el título en el bolsillo, pero Spassky es un deportista honrado hasta el tuétano; no quiere ganar en los despachos, quiere ganar en el tablero. Juegan en la habitación aislada y Fischer, que lleva media vida rodeado de silencio, se concentra mejor y gana.

Cuarta partida. Fischer vuelve a llegar tarde. “Me estaba duchando. Me encantan las duchas de este hotel.”, dice. A Spassky le chirrían los dientes. Empate.

Quinta partida. Spassky, que está claramente muy nervioso, se mete en un lío gigantesco y acaba perdiendo.

Y llegó la sexta partida…

La partida de la sublime perfección. Una

partida del más altísimo nivel, que Fischer acabó rematando con la precisión de

un autómata programable. Y ocurrió lo que no había ocurrido jamás en ningún

torneo: antes de darle la mano a su rival, Spassky se puso en pie y aplaudió,

emocionado ante el nivel extraterrestre de aquel joven desgarbado y silencioso.

Un gesto sincero de admiración, que jamás le perdonaron las autoridades

soviéticas.

Por una vez en la vida, Fischer pidió hablar a la prensa. Los

periodistas acudieron en masa a la sala de conferencias, intrigados.

“Spassky sí que es un señor”, fue todo lo

que dijo Fischer. Se levantó y se fue.

Pese a la tenacidad de Spassky, Fischer

acabó ganando el título de Campeón del Mundo, once partidas después. Ya no

podía subir más alto. ¿Y cómo reaccionó al mal de altura? Aislándose del mundo,

ensimismándose más que nunca en interminables partidas contra sí mismo y negándose

a volver a participar en torneo alguno. No funcionaba con los parámetros

habituales: le ofrecieron una cantidad astronómica de dinero por anunciar un

champú y se negó diciendo “Ya he probado esa

marca y es malísima”.

En marzo de 2005, se acabó de desconectar:

aquejado por una gravísima psicosis persecutoria (“Sé que los americanos, los rusos y los japoneses quieren matarme”,

fue una de sus últimas declaraciones), se instaló a vivir en Islandia, en la

casa más aislada que pudo comprar. Su último año de vida se lo pasó buscando la

compañía de los caballos y eludiendo la de los humanos, como ya hiciera el cirujano

Lemuel Gulliver, ese infatigable viajero inventado por Jonathan Swift.

(IV)

Volvamos al principio…

...Puedes insistir cuanto quieras en la fortaleza

física de los boxeadores actuales y en la dureza de sus entrenamientos; no

faltará quien te diga “Mohamed Alí les habría partido la cara a todos a la vez y con una

mano en la espalda”.

...Puedes elegir al cantante que quieras, da igual si canta heavy-metal, ópera o merengue, no importa, elige uno, el que quieras; no faltará quien te diga “Coges quinientos como éste y entre todos no juntan la voz de Elvis”.

...Puedes elegir al cantante que quieras, da igual si canta heavy-metal, ópera o merengue, no importa, elige uno, el que quieras; no faltará quien te diga “Coges quinientos como éste y entre todos no juntan la voz de Elvis”.

Puedes alegar que los ajedrecistas del

siglo XXI son tan sólidos en defensa como planchas de plomo y puedes insinuar

que existe Alpha-Zero, ese monstruo cibernético cuyo ajedrez está más allá de

la mente humana; da igual a quiénes nombres; no faltará quien te diga “Fischer los habría hecho papilla a

todos sin bajarse del autobús”.

Es lo que tienen las leyendas. Han dejado

de vivir en el mundo físico, con sus lamentables imperfecciones. Han pasado a

formar parte del universo platónico, cuyos habitantes son tan puros como imaginarios.

“Ya no les influye” — cito a Ernesto

Sábato — “el remoto rumor de la realidad”.

Pensaba poner el punto y final con la frase de Sábato, pero voy a añadir una anécdota a todo lo anterior.

Se ha escrito mucho sobre la memoria de Bobby Fischer. Que tenía memorizadas incontables partidas de ajedrez no lo discute nadie, pero... bueno, al fin y al cabo era lo suyo. Hay quien no termina de ver nada excepcional en la capacidad de memorización que tenía Bobby Fischer. Piensan que a lo mejor no era capaz de memorizar otra cosa que no fuesen tableros de ajedrez, como si formase parte de esa variante de autista que alcanza la genialidad en una actividad concreta y para todo lo demás parece no tener capacidad alguna.

Les invito a reflexionar sobre la siguiente anécdota, verídica sin discusión. Sus protagonistas, padre e hija, la han relatado muchas veces.

Cuando Fischer llegó a Islandia con intención de quedarse allí a vivir, no sabía islandés. Sabía inglés, ruso y un poquito de alemán. Llevaba pocos días en Islandia cuando una mañana necesitó decirle algo al dueño de la casa donde se había instalado provisionalmente. El dueño vivía en otra casa de su propiedad, a trescientos metros o algo parecido. Fischer se dio un pequeño paseo y llamó a la puerta de su casero. Le abrió una niña, que le habló a Fischer en islandés sin que éste entendiese nada y que le acabó explicando por gestos que esperase, que su padre se había ausentado pero volvería pronto.

Cuando volvió, este hombre - que hablaba inglés perfectamente - le dijo a Fischer en inglés: "Veo que ya has conocido a mi hija".

"Sí", dijo Fischer, "pero vas a tener que traducirme lo que me ha dicho porque me ha hablado en islandés y no he entendido ni papa. Me ha dicho esto: <<................................>>".

Y repitió las frases que le había dicho la niña, tal como las había pronunciado ella, igual que si hubieran quedado grabadas en una cinta magnética.

Descanse en paz.

No hay comentarios:

Publicar un comentario